自律移動ロボットMIRS

MIRSとは

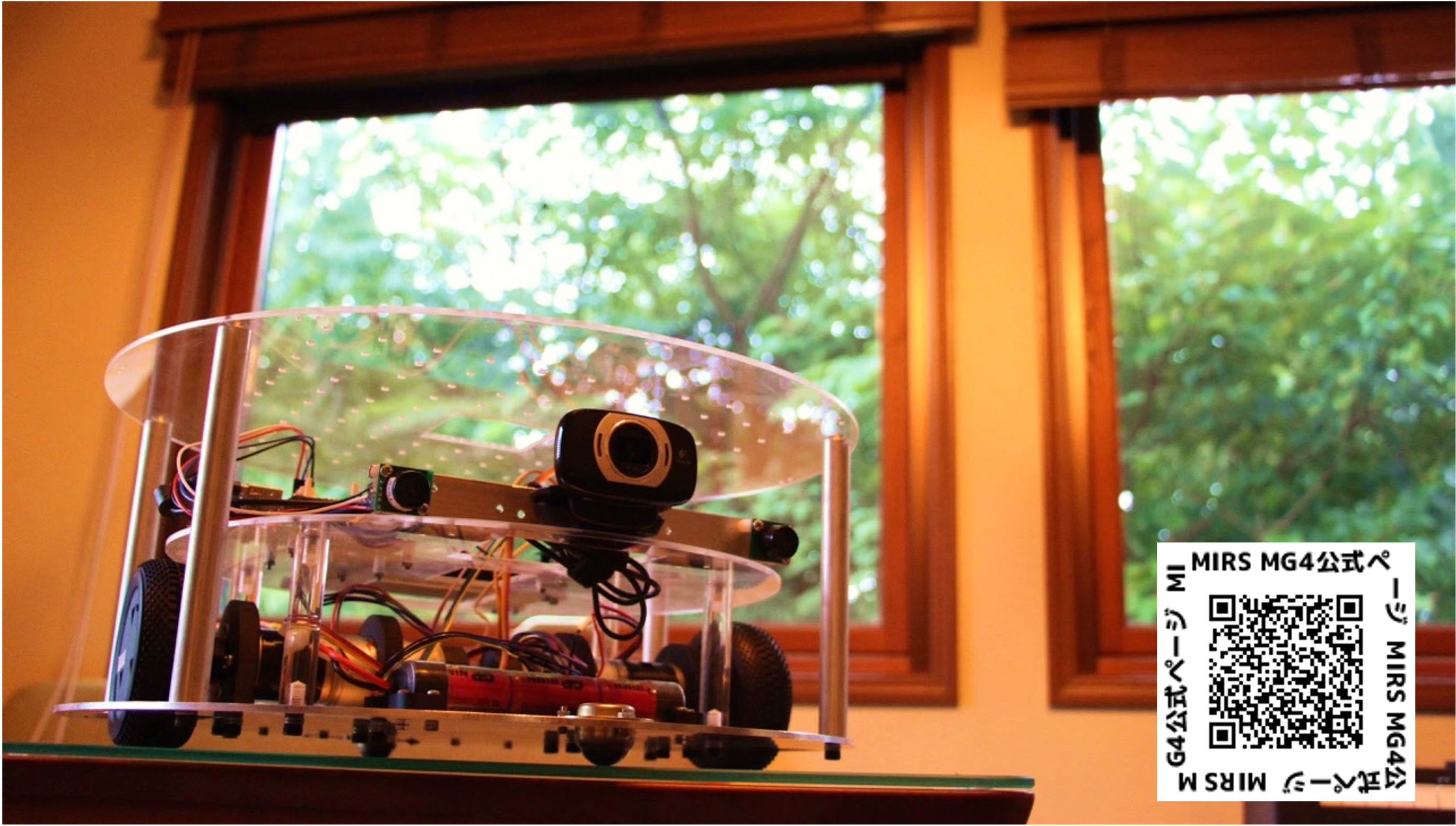

MIRS(Micro Intelligent Robot System、ミルス)とは、沼津高専 電子制御工学科で独自に開発した自律移動ロボットの名称です。電子制御工学科では、1988年からMIRS教育プログラムの開発に取り組んできました。

現在は、主に 3 〜 4 年生の課題解決型学習(PBL : Project Based Learning)の授業として、このMIRS開発を行っています。その集大成として、毎年 1 ~ 2 月頃、学内で「MIRS発表会」を開催しています。

また、授業資料を始め、MIRS標準機や各チームが設計したロボットの技術資料は、MIRSデータベースとしてWebで公開しています。

ロボットと共に創る社会

MIRS – MG5「ロボットと共に創る社会」は、人間とロボットが共存し、互いに新しい価値を生み出す未来社会をデザインするための教育プログラムです。本プログラムでは、ロボット技術を活用した課題解決の実践を通じて、技術的スキルだけでなく、倫理的視点や共創の力を育成します。

2025年度 まちづくり

第5世代MIRSプロジェクトの2年目は、舞台を地域社会に広げ、「まちづくり」をテーマに取り組みます。5つのプロジェクトチームに分かれ、地域企業やコミュニティと連携し、現地視察を通じて地域特有の課題を発見します。そして、課題解決を目指したデモ機の開発・製作・実証を行い、発表会を通じて地域や学外へ広く成果を共有します。

2024年度 キャンパスツアー

第5世代の初年度は「キャンパスツアー」をサブテーマに、訪問者にとって快適で安心できる学校環境をロボットでサポートするプロジェクトに取り組みました。オープンキャンパスの場を中心に、実際の高専生活に根ざした課題解決を目指しました。

2023年度以前

ロボットのある生活

2017年度から2023年度までのプロジェクトは第4世代のMIRSプラットフォームにて実施していました。

ロボットが今よりもっと、私たちの生活の中に入ってきたら、いったいどのような未来が待っているのでしょうか?

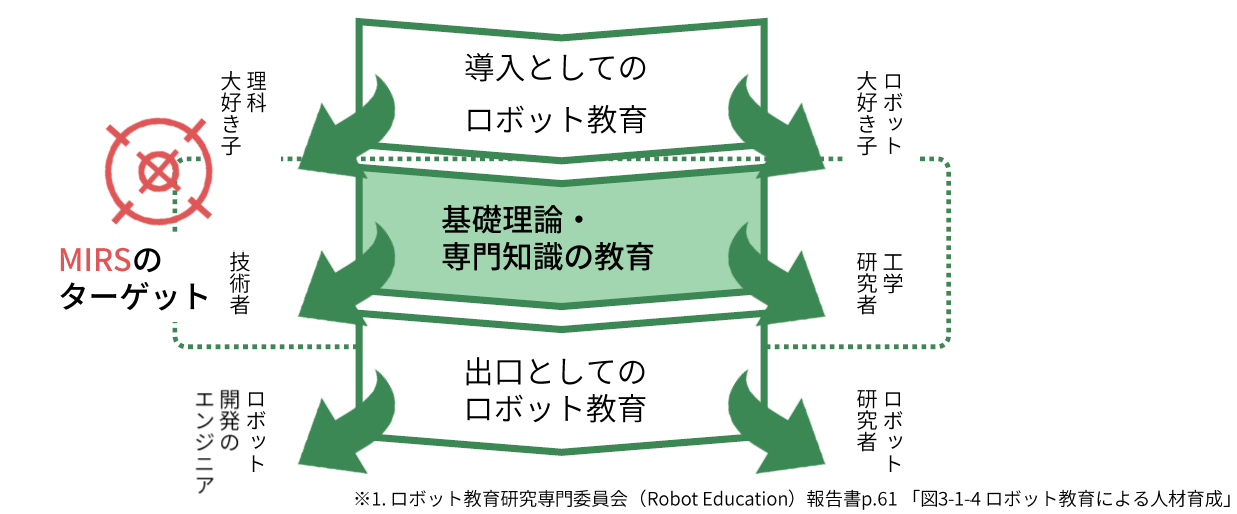

MIRS教育のねらい

本カリキュラムでは、チームによるロボットの設計・製作を通じて、機械系・電気電子系・情報系の工学基礎を統合した電子制御システムを構築する技術を習得することをねらいとしています。そして、企業における製品開発のプロセスを模擬することにより、エンジニアとしてのモノづくりの礼儀作法を身につけます。MIRSを経験することにより、将来、ロボット業界だけでなく、様々な企業において活用できる実践的なエンジニアとしての資質を養います

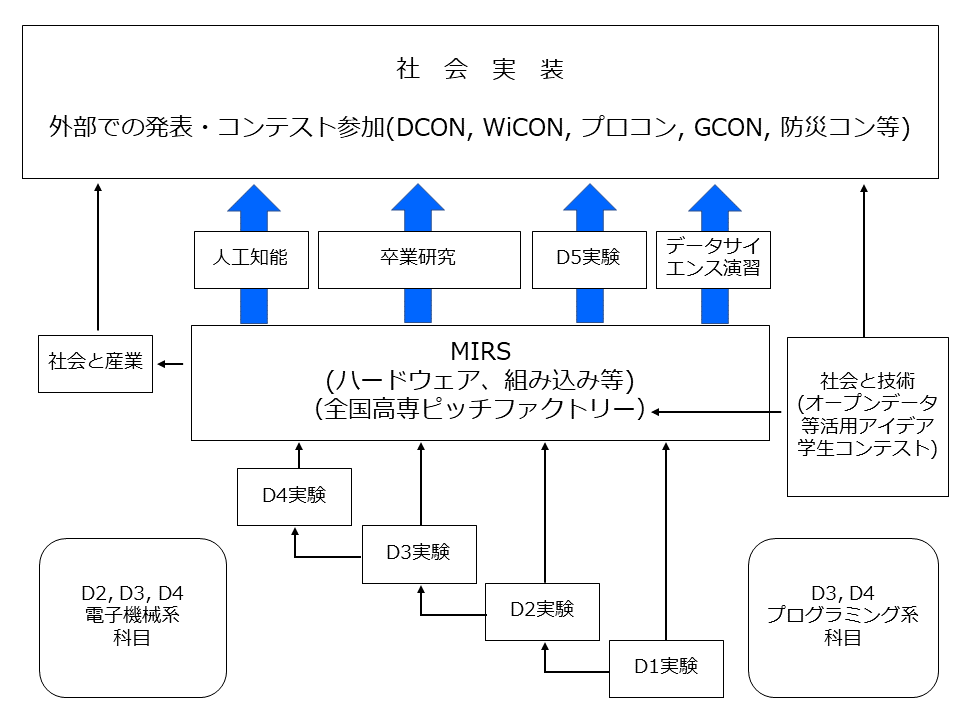

社会実装教育として

MIRS開発をベースとした教育は、地域社会の課題解決や、学生の社会参画に重要な役割を果たしています。学生の創意工夫によって製作したロボットを、様々な人に実際に使ってもらいフィードバックを得ることで、既存のルールに囚われず、社会を主体的に創り上げる力を養います。これは、一般的な市場ニーズに応えるだけでなく、学生の作りたいものを徹底的に追求する姿勢と、それに共感する人達の出会いによって創出されます。これがモノづくりやサービスと、人々がつながる新たな価値を生み出す源泉となります。

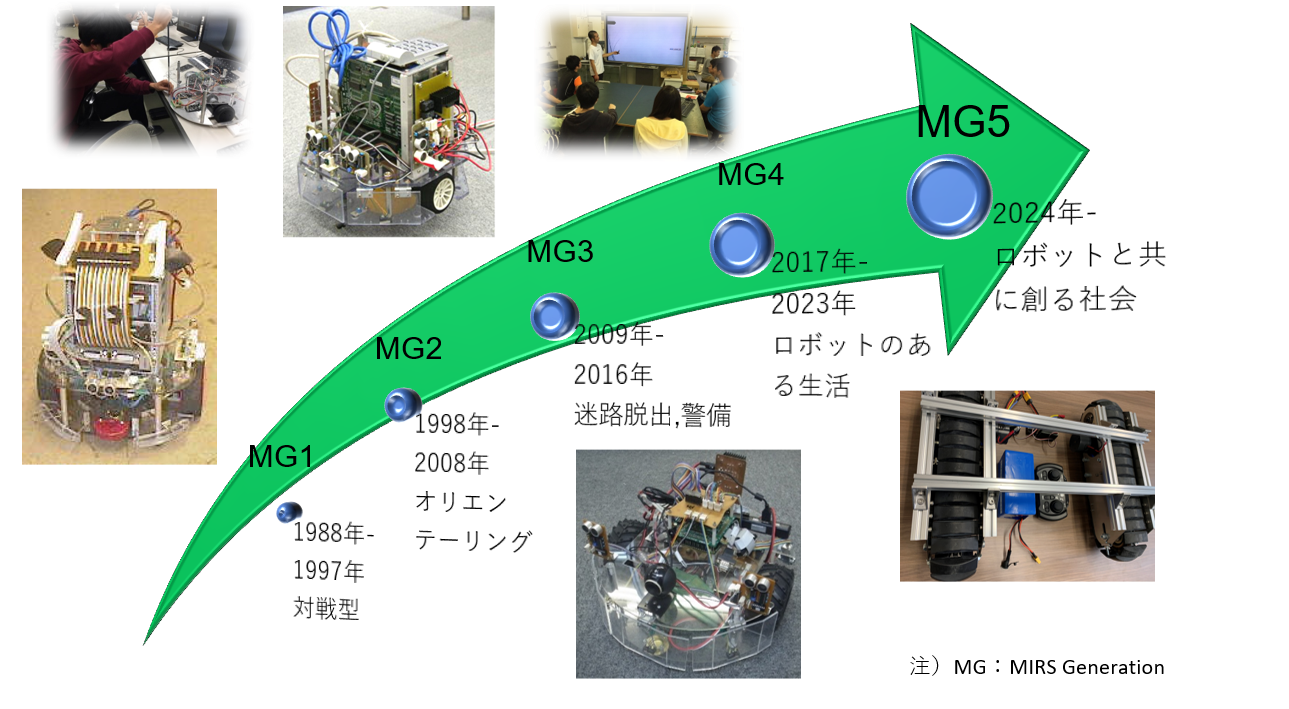

MIRSの進化と深化

電子制御工学科設立当初から30年以上にわたり、脈々と受け継がれてきた開発プロセスの中には、設計ドキュメントの整備や、デザインレビュー(設計検討会)、企画提案型プレゼンテーションなど、座学の授業ではなかなか経験できない”伝える力”を発揮する場が随所にあります。また、プロジェクトマネージャ・開発リーダーを始め、メカ・エレキ・ソフトの担当に分かれ、リーダーシップ・メンバーシップを発揮しながら、一つのロボット開発にチーム一丸となって取り組みます。不具合の発見や原因分析、不具合報告といった、トラブルシューティングの経験も、社会に出て必ず役に立ちます。世の中の技術の進歩に合わせて、独自に開発した標準機体も進化を遂げてきました。2024年度より第5世代のMIRS MG5(MIRS Generation 5)となり、変わらない本質的な理念と、変えていくべき技術的・社会的動向を精査しながら、教育プログラムを一段と深化させました。

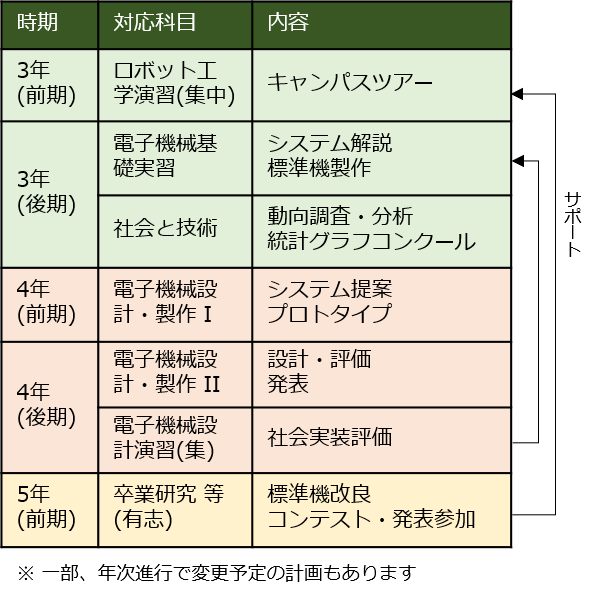

カリキュラム体系

第 5 世代のMIRS開発は、電子制御工学科の 3 ~ 4 年生を中心に複数年度にわたって階層的に実施します。さらに一部の外部のコンテストや発表へは、5 年生になってからも参加する機会を設けます。

投稿者

kotani@numazu.kosen-ac.jp