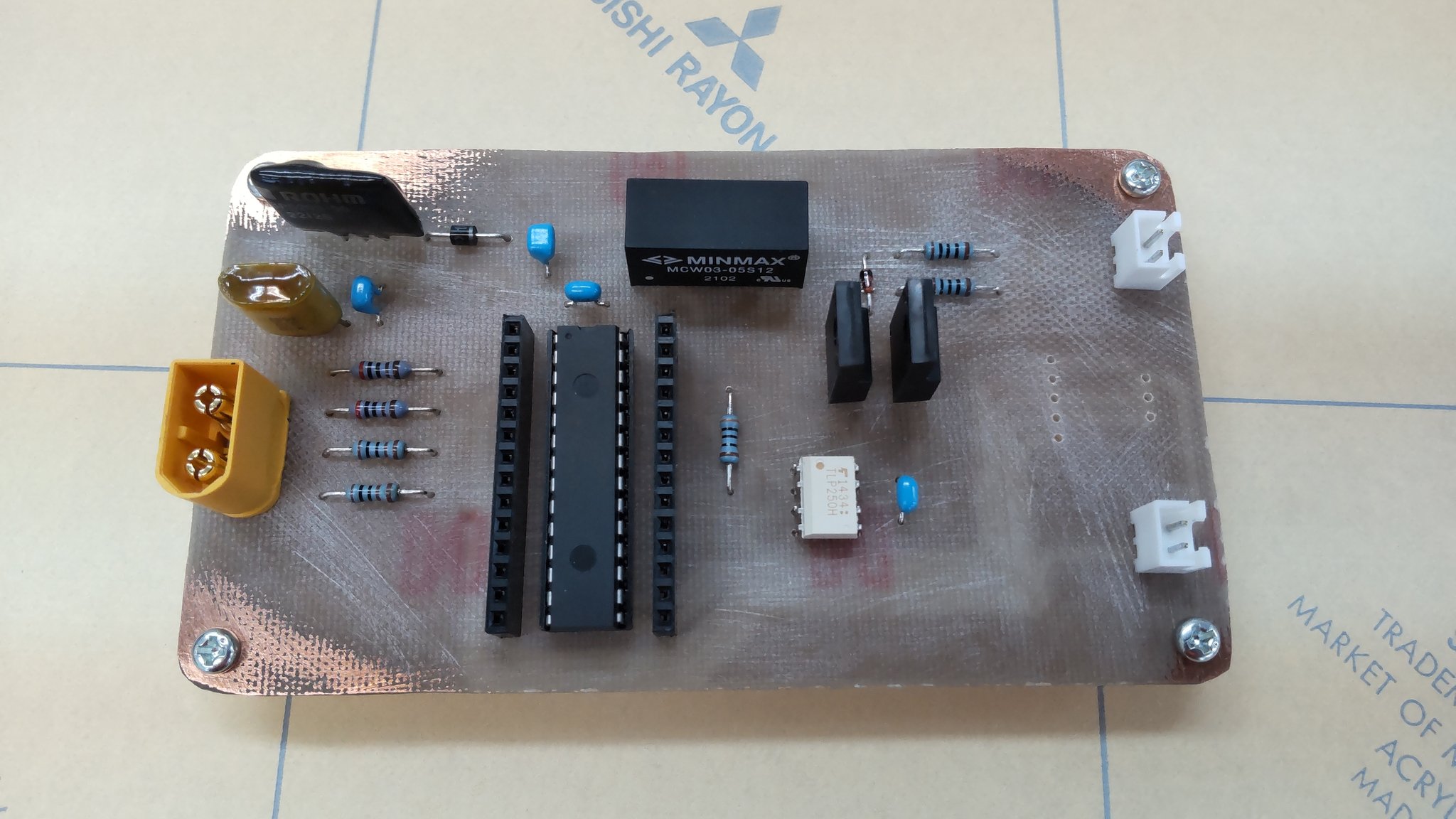

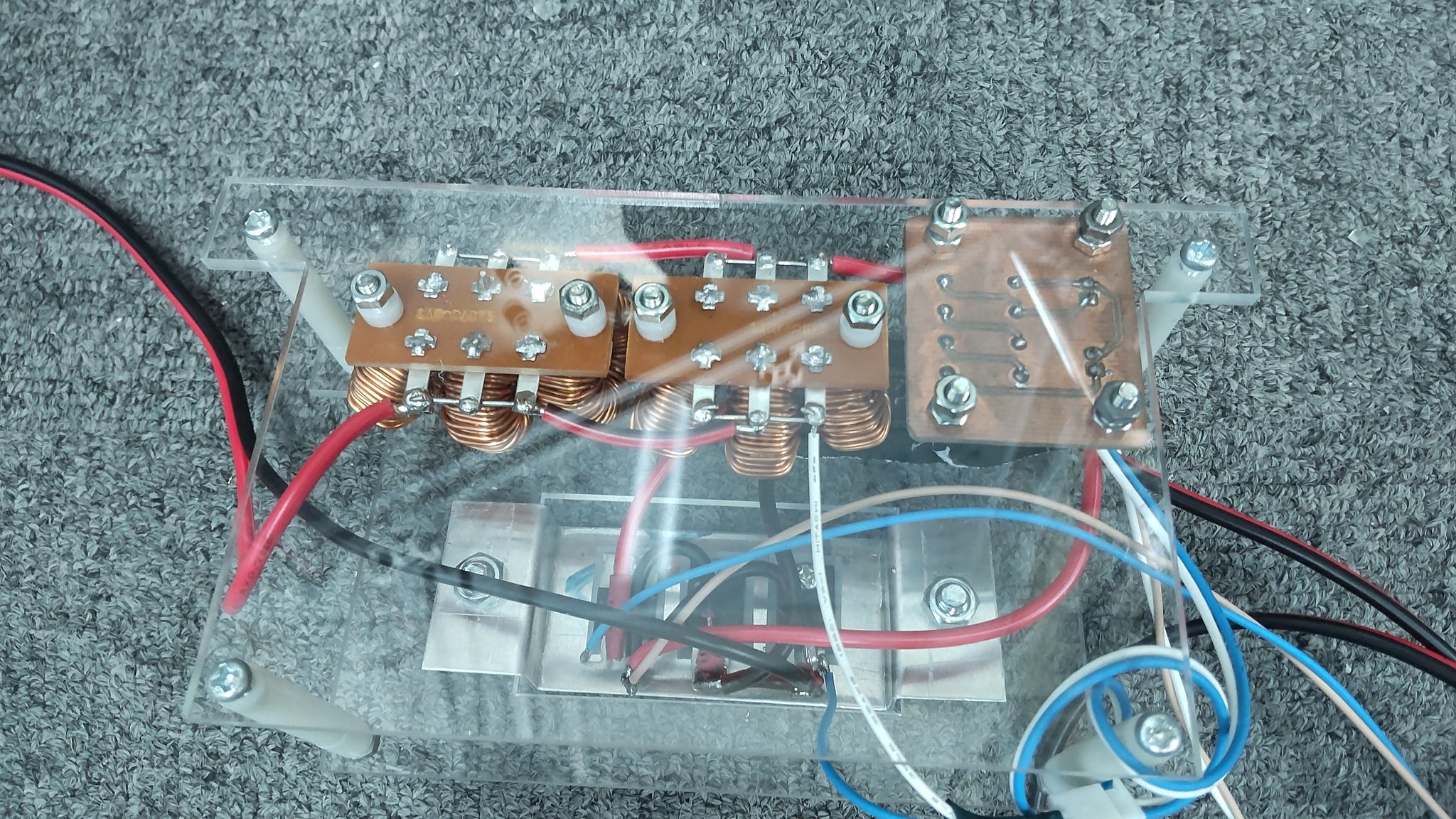

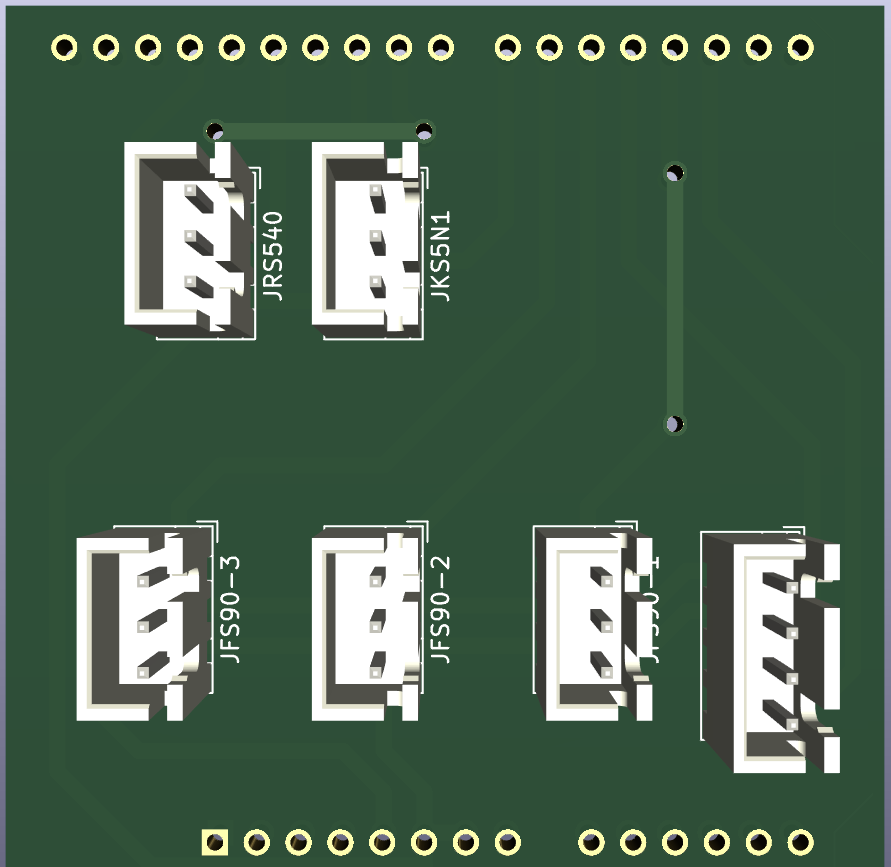

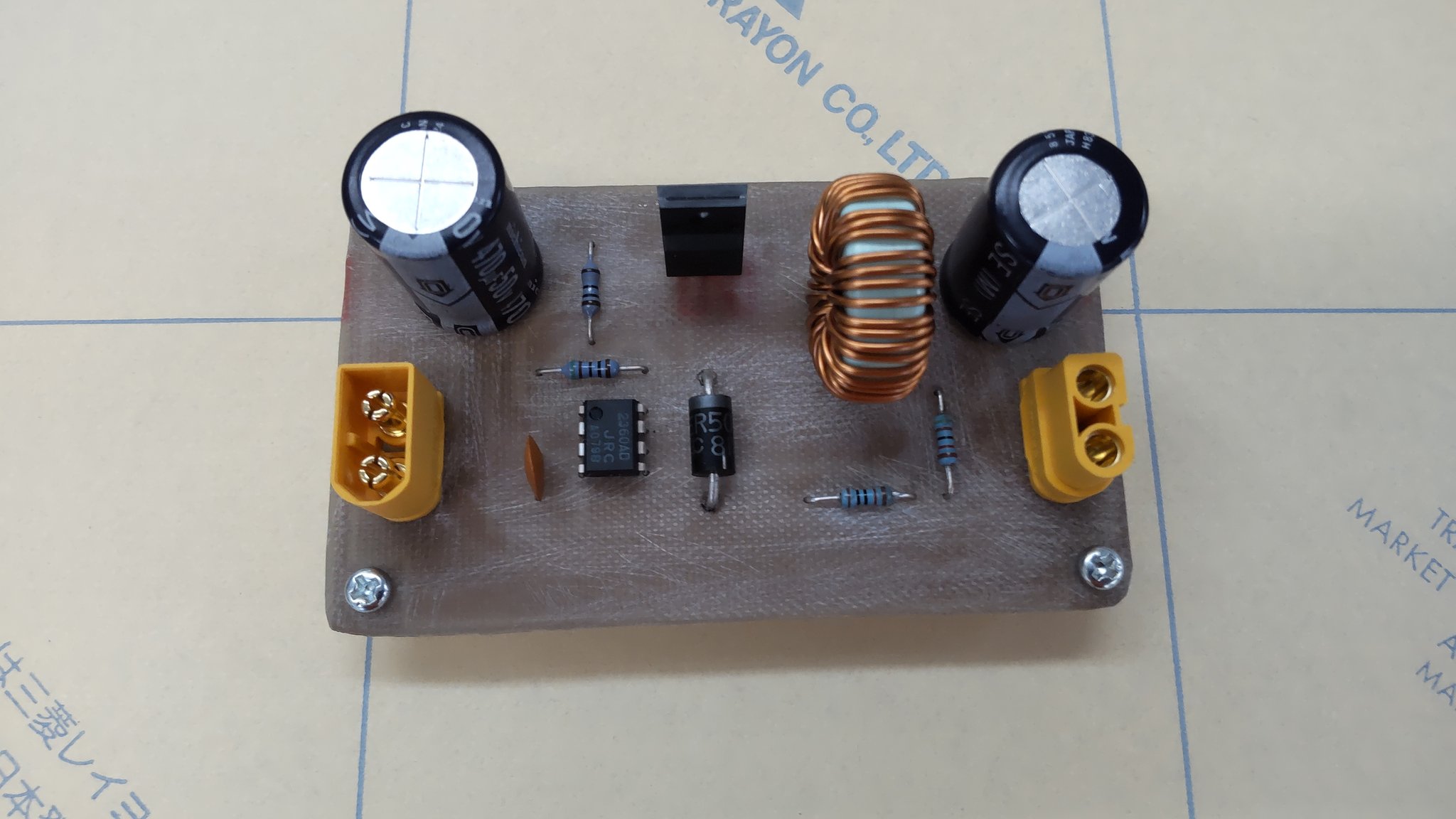

fig.1 サーボモータ電源回路 表面

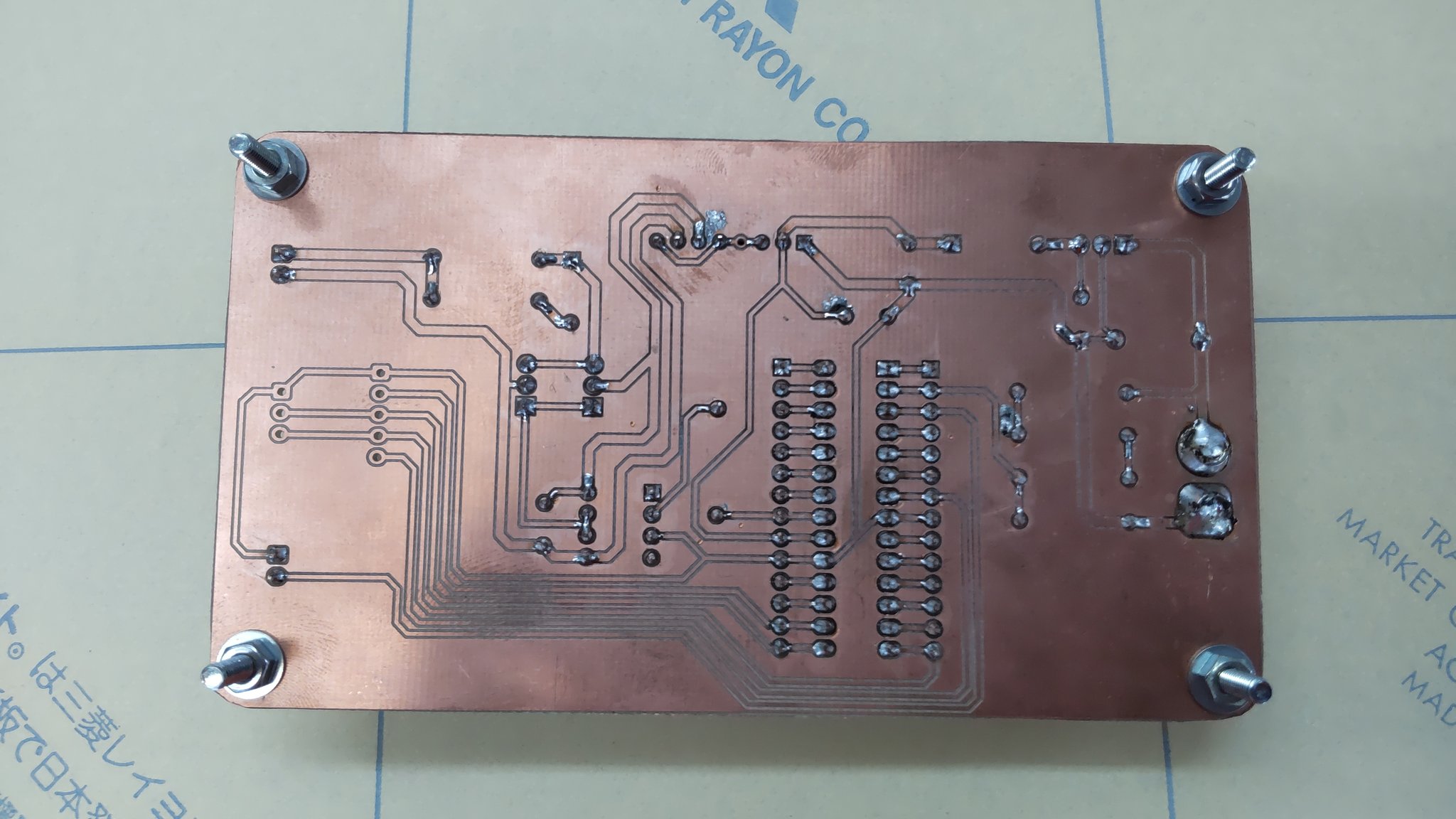

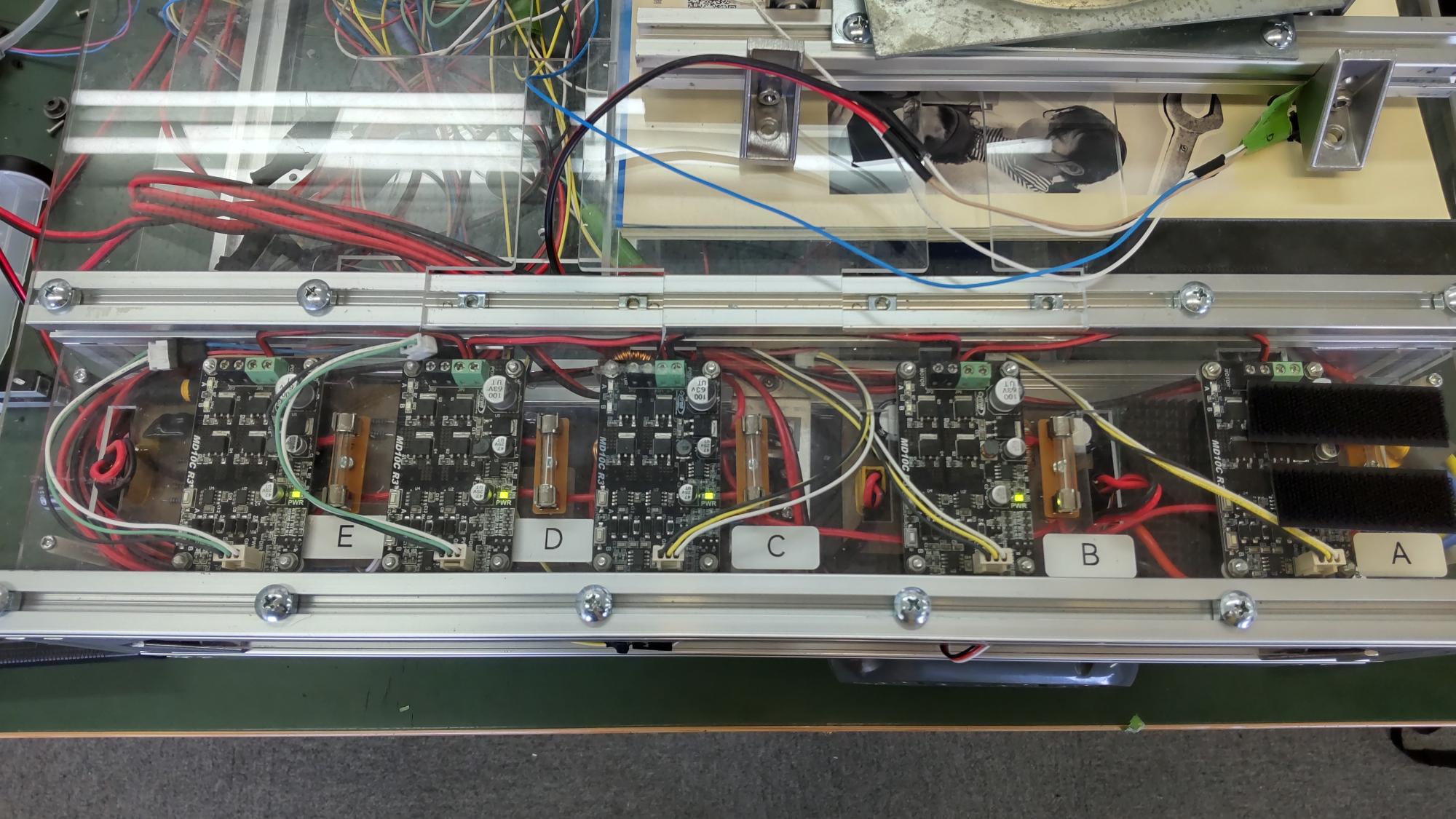

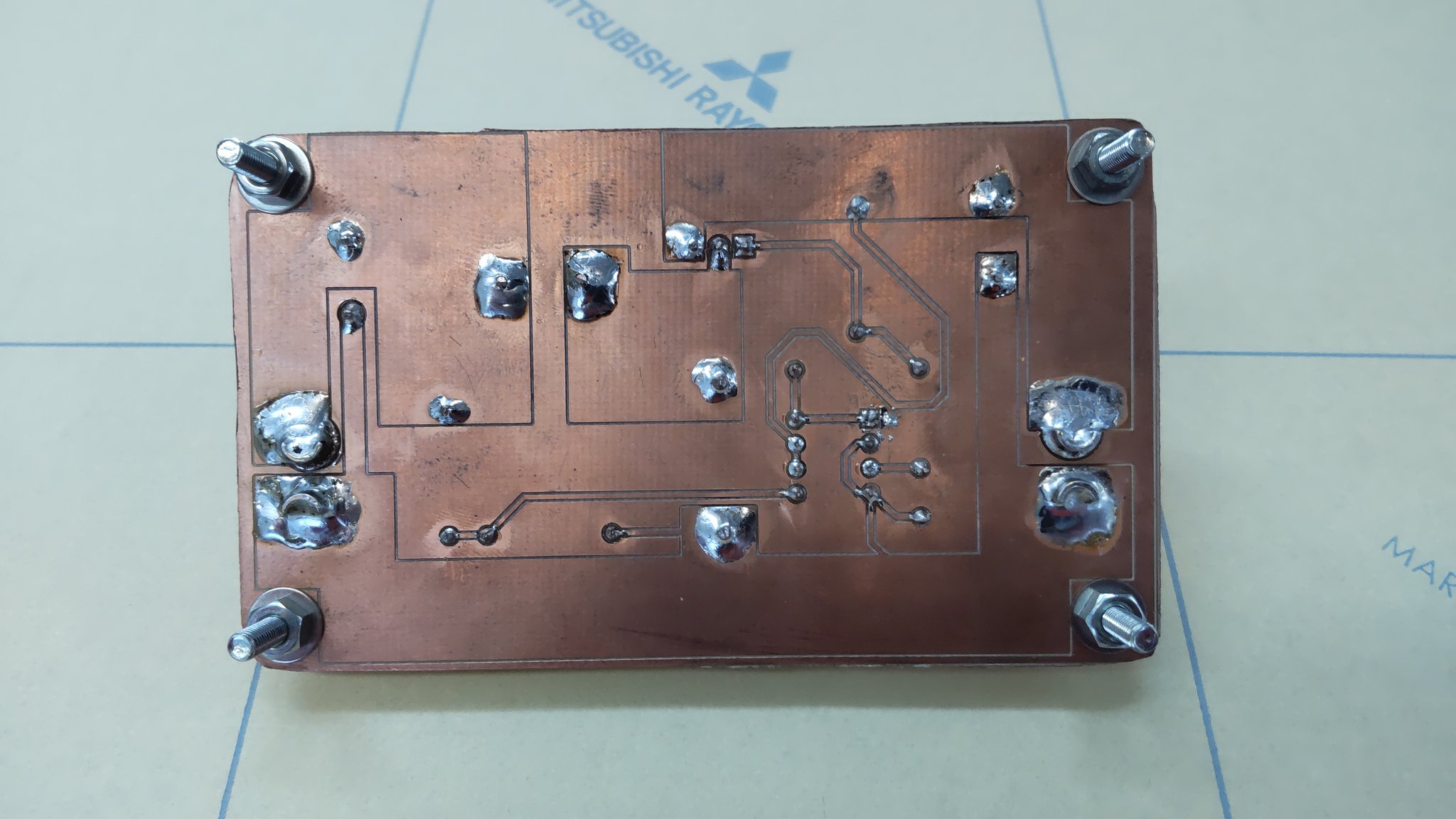

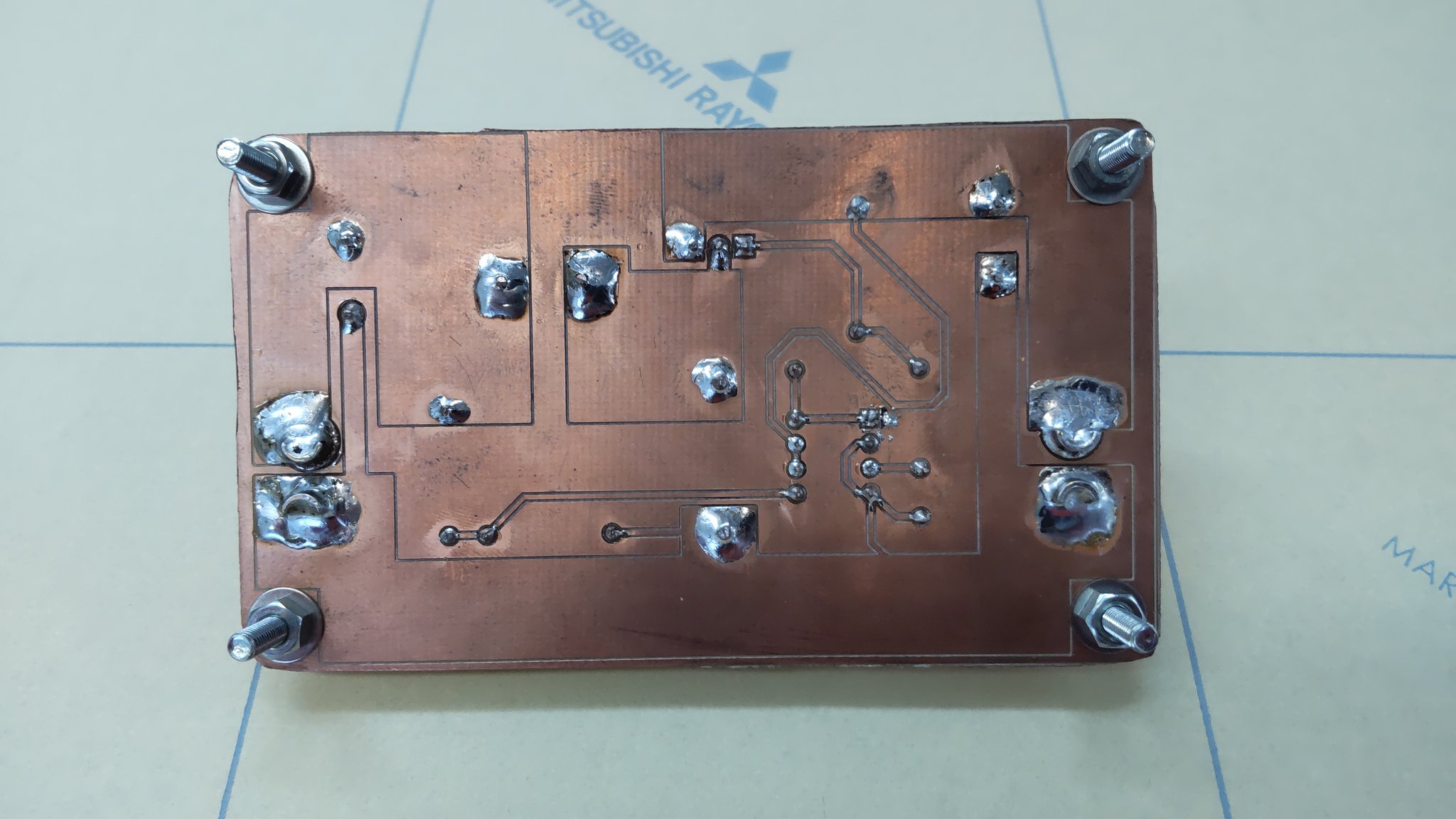

fig.2 サーボモータ電源回路 裏面

| 名称 | MIRS2405 エレクトロニクス開発報告書 |

|---|---|

| 番号 | MIRS2405-ELEC-0002 |

| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |

|---|---|---|---|---|

| A01 | 2024.11.18 | 宇佐見祥 | 初版 | |

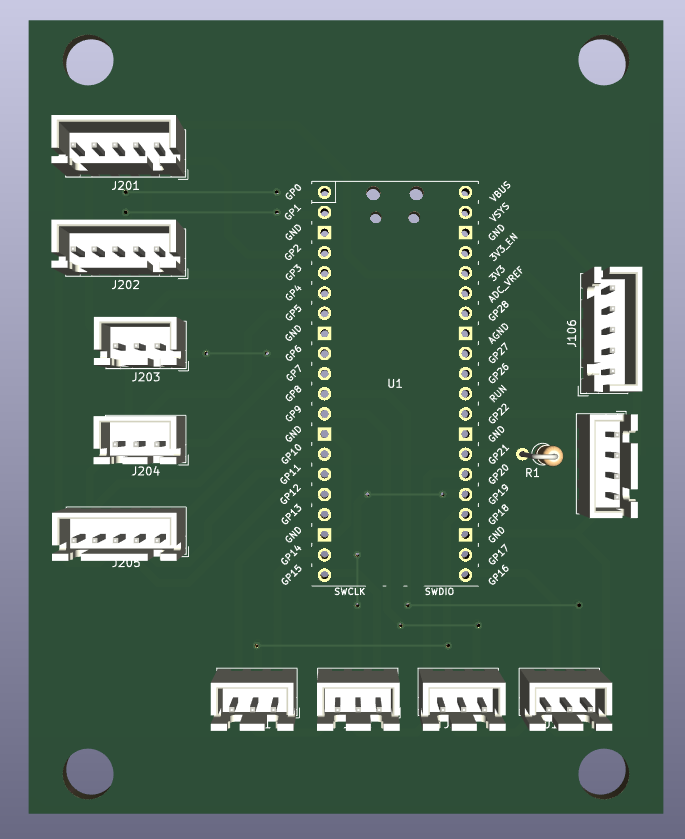

| A02 | 2024.12.10 | 宇佐見祥 | 主回路モジュール項の追加とゲート基板画像の差し替え | |

| A03 | 2025.01.31 | 宇佐見祥 | 試験結果の追記 | |

| A04 | 2025.02.14 | 宇佐見祥 | 大沼巧先生 | 単体試験に関する負荷条件の追記, 不具合報告書の追加 |

| ファイル | 種類 | 詳細 |

|---|---|---|

| MIRS2405_ServoDCDC-B_Cu.gbr | ガーバー | サーボ電源基板の裏面銅箔部ガーバーデータ |

| MIRS2405_ServoDCDC-Edge_Cuts.gbr | ガーバー | サーボ電源基板の外形線ガーバーデータ |

| MIRS2405_ServoDCDC-PTH.drl | ドリル | サーボ電源基板のドリルデータ |

| MIRS2405_PWM_GD-B_Cu.gbr | ガーバー | PWM・ゲートドライブ基板の裏面銅箔部ガーバーデータ |

| MIRS2405_PWM_GD-Edge_Cuts.gbr | ガーバー | PWM・ゲートドライブ基板の外形線ガーバーデータ |

| MIRS2405_PWM_GD-PTH.drl | ドリル | PWM・ゲートドライブ基板のドリルデータ |

| MIRS2405_OVD_pcb-B_Cu.gbr | ガーバー | 電圧測定基板の裏面銅箔部ガーバーデータ |

| MIRS2405_OVD_pcb-Edge_Cuts.gbr | ガーバー | 電圧測定基板の外形線ガーバーデータ |

| MIRS2405_OVD_pcb-PTH.drl | ドリル | 電圧測定基板のドリルデータ |

| 試験内容 | 合格基準 | 試験結果 | 合否判断 |

|---|---|---|---|

| 出力電圧 | 無負荷時の出力電圧が7.0~7.4V以内に収まっていること。 | 7.2V程度の出力だった。 | 合格 |