赤外線センサの調査

~㍉㍍㎜㎝℃μΩ≦

1996.12.12 杉本寿海 山田 秀俊 作成

1. 赤外線センサの調査

1 目的

赤外線センサと赤外線LEDの仕組み、特性、及び、定格を調査する。

2 赤外線について

可視光線の長波長側の限界(~0.75㎜)から約1㎜までの波長の電磁波は赤外線と呼ばれる。また、赤外線は熱線ともいわれる。それは、赤外線は強い熱効果、すなわち、物質に吸収されてその物質を発熱させる効果があるためである。

また、主な特徴としては、次に挙げる3つがある。

- 肉眼で直接観察できない。

- 波長が可視光線や紫外線に比べて長いので、微粒子によって散乱される度合いが少なく、空気中を比較的よく透過する。

- 周波数が物質を構成している分子の固有振動数とだいたい同程度の範囲にあるため、物質に当たると電磁的な共振がおこり、そのエネルギーが無駄なく物質に吸収される。

3 赤外線センサについて

赤外線センサとは、照射光(MIRSでは赤外線センサLEDにより放射)のフォトン(光子)エネルギーを何らかの形で変換し、電気的に扱えるようにするものである。

・種類

1.熱型

エネルギー吸収による温度変化を利用するもの。素子としては、熱電体、サーミスタ・ボロメータ、焦電型素子などがある。

特に焦電型素子は、比較的感度が高く、構造が簡単なのでよく用いられる。この素子は、焦電効果を利用するもので、次に、この効果について説明する。これは、強誘電対における自発分極の温度特性を利用しているもので、温度上昇によって焦電体セラミックスの分極の大きさが変化すると、その変化分が電荷として放出されることになる。放出した電荷を電流、または、電圧として取り出すようにしたものを、焦電素子という。

2.量子化

フォトンエネルギーにより励起される電子によって生じる導電率の変化(光導電形)や、光起電力の発生(光起電力形)により検出する。量子形のセンサは、反応時間が短いなどの利点はあるが、液体窒素等による冷却が必要なので、MIRS競技等への利用は望めない。

・特徴

出力は、ON,OFFのみであり、細かい外部回路を作る必要がほとんどないが、受信した光の強さを測定することはできない。

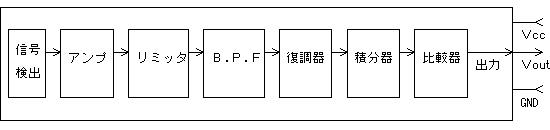

・構成

IS1U60の内部構成を以下に示す。

最大定格

| 項 目 | 記号 |

定 格 値 |

単位 |

| 電源電圧 |

Vcc |

0~6.0 |

V |

| 動作温度 |

Topr |

ー10~+60

| ℃ |

| 保存温度 |

Tstg |

ー20~+70 |

℃ |

| 半田温度 |

Tsol |

260(5秒以内) |

℃ |

推奨動作条件

| 項 目 | 記号 |

動作条件 |

単位 |

| 電源電圧 |

Vcc |

4.7~5.3 |

V |

電気的特性

| 項 目 |

記号 | MIN |

TYP | MAX |

単位 |

備 考 |

| 消費電流 |

Icc |

--- |

2.8 |

4.5 |

mA |

入力光なし出力端子OPEN |

| ハイレベル出力電圧 |

Voh |

Vcc-0.2 |

--- |

--- |

V |

*2,出力端子OPEN |

| ローレベル出力電圧 |

Vo |

--- |

0.45 |

0.6 |

V |

*2プルアップ抵抗2.2kΩ |

| ハイレベルパルス幅 |

T1 |

400 |

--- |

800 |

μs |

*2 |

| ハイレベルパルス幅 |

T2 |

400 |

--- |

800 |

μs |

*2 |

| B.P.F.中心周波数 |

fo |

--- |

38 |

--- |

kHz |

|

下図に示すバースト波を、送信機にて送信するものとする。

4. 赤外線LEDについて

・特徴

1放射強度が大きい

2指向特性が広い

3光出力の直線性が良く、パルス動作、高周波による

変調が可能。

最大定格(Ta=25℃)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |

| 直流順電源 | IF | 100 | mA |

| 直流順電源低減率(Ta>25℃) | ΔIF/℃ | -1.33

| mA/℃ |

| パルス順電流 | IFP(注) | 1 | A |

| 直流逆電流 | VR | 5 | V |

| 許容損失 | PD | 150 | mW |

| 動作温度 | Topr | -20~75 | ℃ |

| 保存温度 | Tstg | -30~100 | ℃ |

(注)パルス幅、繰り返し周波数

電気的特性(Ta=25℃)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |

| 順電圧 | VF | IF=100mA | --- | 1.35 | 1.5 | V |

| 逆電流 | IR | VR=5V | --- | --- | 10 | μA |

| 放射強度 | IE | IF=50mA | 12 | 20 | --- | mW/sr |

| 光出力 | Po | IF=50mA | --- | 11 | --- | mW |

| 端子間容量 | CT | VR=0,f=1MHz | --- | 20 | --- | pF |

| ピーク発光波長 | λp | IF=50mA | --- | 950 | --- | nm |

| スペクトル半値幅 | Δλ | IF=50mA | --- | 50 | --- | nm |

| 半値角 | θ1/2 | IF=50mA | --- | 23.5 | --- | ° |

5. 必要な外部回路

1LEDパルス発生回路

受光センサIS1U60はパルス波の信号しか受け付け

ないので、それをLEDで発光させるための回路が必要

である。論理素子によって作るが、クロック周波数や、

MIRS競技規定によって変わる場合がある。

2赤外線信号処理回路

IS1U60から出力される信号はパルス波であるから、

これを一つの方向波にまとめる回路が必要である。

参考文献:MIRS9501の seki1.sam のファイル

Last Update:

前のページに戻る